穆蔼仁:一位美国老人与中国的地久天长

穆彼得、穆言灵夫妇在刻有穆蔼仁名字的福州三山人文纪念园抗日志士纪念墙前

文/《环球》杂志记者 翟翔 宓盈婷

编辑/林睎瑶

时间倒回21年前,如今从事贸易工作的陈美纯依然清晰记得大学时代那位特别的英语老师——一位来自美国,却能讲一口流利福州话的老人,穆蔼仁(唐纳德·麦金尼斯)。与他的告别情景,陈美纯至今历历在目。

当时,陈美纯就读于福建南平的武夷学院。84岁的穆蔼仁担任外籍英语教师,完成一年的教学任务后即将返回美国。离别之际,她和同学们为他演唱了《友谊地久天长》。心情激动的穆蔼仁表示,自己明年还会回来。但第二年,武夷学院没有等来穆蔼仁,就在那年12月,他在美国的家中因病离世,手中还攥着学生们寄给他的签名圣诞贺卡。

回忆起穆蔼仁初到学校的情景,陈美纯说:“他特别亲切和蔼,虽然年纪大了,但上课极其认真,每次都比我们早早到教室,课后还常常教我们唱英文歌。”

在相处中,大家逐渐了解了这位老人的一生:他曾多次远渡重洋来到中国;曾参加世界反法西斯战争,和中国人民并肩抗击日本侵略者;儿孙两辈也都说着流利的中文,和这片土地有着深厚缘分。

这位在同学们看来“穿越战争与和平、满载故事与信念”的老人走了,却也用一生留下了最真诚的承诺——友谊,地久天长。

改变一生的决定

“穆蔼仁1920年出生在美国威斯康辛州,后来随家人搬到加利福尼亚州。在加州大学洛杉矶分校读大三时,他巧遇来访的福州鹤龄英华中学校长陈芝美(该校为福建师范大学附属中学、福州市高级中学等的前身),后者邀请他到英华任英语教师。”福州市鼓岭管委会、长期研究鼓岭历史文化的江先生介绍道。

穆蔼仁接受了陈芝美的邀请,这个决定也改变了他的一生。

几个月后,穆蔼仁带着父母给的300美元支票,踏上横渡太平洋的旅程,于1940年抵达中国。目睹日本侵略者带来的苦难以及中国人民坚韧不屈的抵抗,穆蔼仁对中国和中国人民产生了深厚的感情。

“从上海前往福州的途中,他所乘的轮船遭遇日本军舰拦截,被要求返航。船长冒险在深夜将轮船偷偷驶入福鼎港口卸客,穆蔼仁徒步翻山越岭,历时七天才抵达福州。”江先生说。

当时,英华书院因战事迁至福建顺昌洋口。学校条件极其艰苦。穆蔼仁晚年回忆那里像“400年前的欧洲小镇”,“没有自来水、没有电、没有车子”。

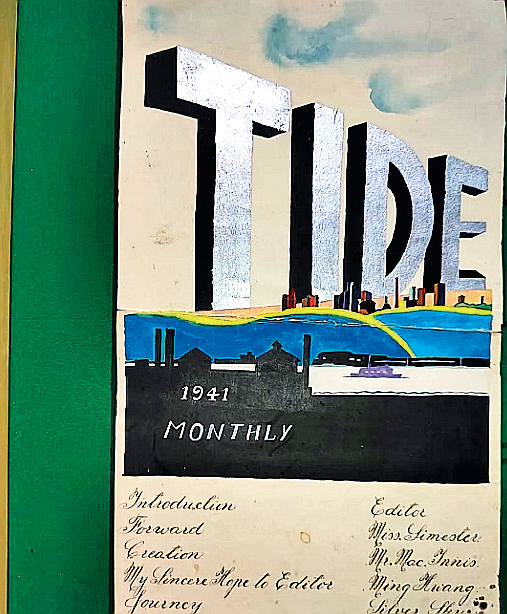

在英华任教时,穆蔼仁与中国学生创办的英文报纸《Tide》。对这份刊物珍爱有加的穆蔼仁,在近半个世纪后将它带回中国,赠予当年最喜爱的学生陈世明

在洋口,穆蔼仁与中国学生结下深厚的情谊。师生们一起创办英文报纸《Tide》。学生们撰写关于洋口的新闻、散文,然后用美术字体誊抄。穆蔼仁珍爱这份刊物,离任时将创刊号带回美国珍藏。近半个世纪后,他又将这份刊物带回中国,亲手交给了当年的学生陈世明。

战火中的选择

1941年11月,穆蔼仁结束在英华中学的教学后返回美国,次年大学毕业。为了重返中国,他报名加入了美国陆军航空军,经过高强度训练后,抵达昆明,并于1945年被派往福建南部。作为海岸巡视员,他与中国战友们一同监视厦门海域的日军舰只动向,一旦发现敌情,立即通过无线电向昆明发报,为美军轰炸行动提供准确坐标。

厦门市地方志专家林靖介绍,这类任务非常危险,当时厦门岛是日本海军的重要基地,侵华日军常常公然违反国际公约,对战俘进行残酷虐待和杀害。

穆蔼仁晚年回忆这段险象环生的经历,身边人很难理解他的决定,但他说,之所以这样做,是因为他对中国怀有深厚感情。他曾从日军重兵把守的厦门岛死里逃生,而一些美国战友,却在执行任务时牺牲。

几代中国情

二战结束后,穆蔼仁回到美国,进入斯坦福大学攻读国际关系学研究生。他还与同样对中国有浓厚兴趣的海伦结为连理。1947年,他带着妻子和刚出生的大儿子再度来到中国,在福建协和大学(福建师范大学等学校前身)任教。他们的二儿子穆彼得(彼得·麦金尼斯)就出生在福州。他说“我想让爱人认识中国人——我的朋友”。

福建协和大学校园位于福州避暑胜地鼓岭山麓。自19世纪起,一批旅居福州的外国人在此修建避暑别墅,与当地居民和谐共居,形成了中西文化交融的“国际社区”,留下了无数动人的友谊故事。

穆蔼仁一家人租住的是曾属于加德纳家的别墅。1986年,加州大学物理学教授密尔顿·加德纳在弥留之际,仍反复念叨“KuLiang,KuLiang”,1992年,他的遗孀到访鼓岭,写下中美民间交往的一段温情佳话。

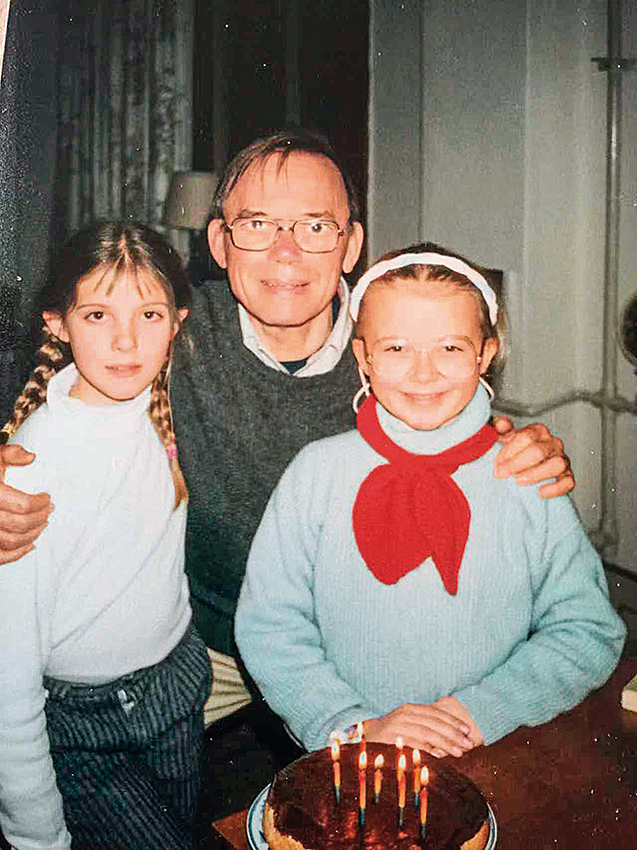

穆蔼仁与孙女爱中、爱华在一起

穆蔼仁的儿媳、“鼓岭之友”发起人穆言灵(埃琳·麦金尼斯)表示,她第一次见到穆蔼仁是1973年的圣诞节。那时,她与穆彼得在哈佛大学相识不久,一见钟情。“他(穆彼得)本来就是个中国孩子,这也是我喜欢他的原因。”

在她印象中,虽然初见时与穆蔼仁交流不多,但从那以后,“中国”成了家庭内的日常话题,以及情感共鸣的重要纽带。

自1974年以来,穆蔼仁夫妇多次重返福建探访故友。据已101岁高龄的陈世明回忆,他常会在英华校庆上遇到这位年长自己4岁的美国老师,而后者总用福州话喊他“世明兄弟”。然而短暂的旅行不足以慰藉他对中国的深情,2004年,已经84岁的穆蔼仁以志愿者身份赴福建南平武夷学院担任英语教师,每周八个课时,仅接受学校提供的生活补贴,还捐出远超补贴数额的助学款,以行动诠释“归来”的深意。

“在武夷山被喊‘老外’,我说自己是‘老内’。”穆蔼仁生前说,他已习惯中国的文化、气候与习俗,也想重温年轻时的美好时光。

受父辈影响,穆彼得、穆言灵夫妇1988年带着两个女儿来到中国,在南京、北京、重庆和上海等地加起来工作生活了30年。

陈美纯回忆,穆蔼仁曾自豪地向学生展示他两个孙女的照片,说她们一个叫“爱中”,另一个叫“爱华”,合起来就是“爱中华”。

2015年,穆蔼仁离世十年后,穆言灵夫妇遵照遗嘱,将他的一半骨灰带回福州,撒入闽江。

“闽江是福州的母亲河,最终流向大海,与太平洋彼岸的美国相连。所以我公公的骨灰,虽然一半在闽江,一半在美国,但最终也会汇合到一起。”穆言灵说。

2018年,穆蔼仁的名字被刻在福州三山人文纪念园内的抗日志士纪念墙上。穆言灵轻轻拓下公公的名字,将这份跨越国界的荣光带回美国。

“每年清明节,我都会去当初撒骨灰的闽江边撒花瓣,或到三山人文纪念园敬献鲜花,以此纪念穆蔼仁。这已经成为我们自己的事情,就像思念我们自己家里人一样。”江先生说。

“他在世界反法西斯战争中、在中国的经历,对我们家庭来说是非常感人的故事。我们全家都为他以及他所做的事情感到骄傲。对我们来说,他是我们生活中非常重要的一部分。”穆言灵说,“我觉得他对彼得的影响潜移默化,这就是他深深影响我们家族的方式。”

“虽然我们是美国人,但也可以说,我们是中国人。”她说。

手机版

手机版