上海“南市难民区”:中外协作保护战时平民创举

抗战时期,饶家驹(中)与上海“南市难民区”内的孩子们在一起(翻拍照片)

文/《环球》杂志记者 许晓青(发自上海)

编辑/刘娟娟

电影《南京照相馆》中有一幕令无数观众动容:当照相馆老板金承宗拉动屋子里最神奇的“机关”,摄影镜头前的整幅布景瞬间切换,在一屋子人的惊叹和欢呼声中,观众跟着片中人依次看到了——北平(今北京)故宫、天津劝业场大楼、杭州西湖“柳浪闻莺”、上海城隍庙、武汉黄鹤楼,还有万里长城……

“大好河山,寸土不让!”那一瞬间,八个字既是银幕上演员们的台词,更是每个观众内心深处的呐喊。

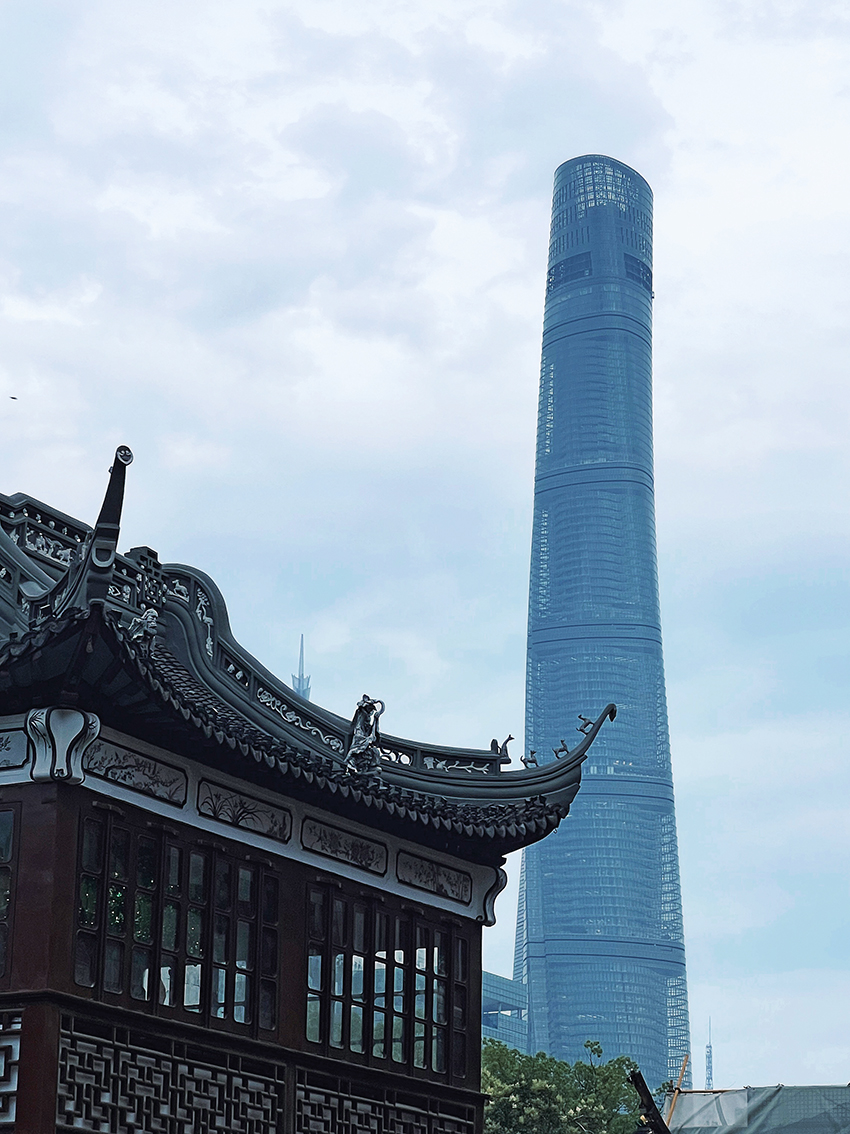

鲜为人知的是,1937年11月,就在侵华日军发动南京大屠杀前一个多月,因为有了中外人士共同推动设立的上海“南市难民区”,当地大批战时平民得以暂时保全性命。这个当时老百姓心目中“相对安全的区域”,包括始建于明代的江南古典园林——豫园,也包括其周边的九曲桥、湖心亭茶楼等。

这个“安全区”位于拥有数百年建城史的上海老城厢北部(今为豫园商圈主体部分),以当时的方浜路为界(今方浜中路),呈半月形。《南京照相馆》中那幅“上海城隍庙”的布景画,描绘的就是“安全区”内的湖心亭茶楼。

过去十多年间,上海史学界、新闻界等开展联合调查研究,根据“南市难民区”的历史线索,进一步挖掘、保护了一批新“露面”的实证史料。研究显示,1937年11月至1940年6月,这个“安全区”累计保护了约30万难民。

“上海的拉贝”

“人人都知道南京的拉贝及《拉贝日记》,却很少有人知晓上海的饶家驹(法文名Jacquinot)。”8月中旬,在2025上海书展首日现场,上海抗战与世界反法西斯战争研究会会长、上海师范大学教授苏智良,开宗明义提到抗战时期上海设立的“南市难民区”,认为它是“抗战中一个伟大的人道主义典范”。

上海“南市难民区”,也被称为“饶家驹安全区”。这位法国籍慈善人士在华20多年,能说一口流利的普通话和上海方言。他一直以这个中国名字为傲,据《申报》记载,他一度曾希望改名为“饶家华”。在相关历史学者的研究视角中,他就是“上海的拉贝”。

88年前的盛夏时节,“八一三”淞沪会战爆发,侵华日军步步进犯,到8月下旬,日军军机几乎每日起飞,向上海南市地区投下大量炸弹、燃烧弹,中国平民伤亡惨重,上海老城厢危在旦夕。

危急时刻,上海各界人士纷纷动议,租界和华界旋即成立了第一批难民收容所,用于收容、救助战时难民,为他们提供基本食宿、饮用水、药品等,重点是关爱妇孺。上海“南市难民区”成立时,淞沪会战战局已近尾声,保护战时平民的生命安全成为一种共识。

6月19日拍摄的上海豫园商圈内的江南传统建筑(前),与上海浦东陆家嘴的“中国第一高楼”上海中心大厦(后)相互映衬。88 年前,因地处上海“南市难民区”内,豫园等一批江南传统建筑在抗战烽火中得到了一定保护

一批抗战亲历者的口述回忆,与中外研究者从档案和私家回忆录中的发现相互印证:当时担任上海国际红十字会副主席的饶家驹,凭借其智慧和胆识,周旋于侵华日军、英法领事、上海地方政府和社会慈善组织之间,通过努力划定了上海老城厢北部的半月形地区作为确保无辜百姓日常生活的安全区,即“南市难民区”。

从难民收容所到设立难民区,后者更集中、连片成区,方便利用上海老城厢本身的一部分公共资源,更好地在战时为平民提供衣、食、住、医、学等基础服务。难民区内也分布有一批难民收容所,提供安全保障。

在当时,“南市难民区”创立了一整套相对完备的战时难民管理体制。据苏智良介绍,饶家驹将难民区分成9个区,每区由办事处派一名区长,再从住户和难民中挑选若干人,负责管理区内清洁、给养等事宜。区长之下分设总务、文书、训导、设计、给养、庶务、卫生、清洁、登记、调、医务等股,分别处理各项事务。

由于安全区内难民没有收入、没有职业,要解决饮水、吃饭、医疗等一系列难题,资金必不可少,募捐成为头等大事。上海各界慈善人士为此开展了一系列募捐活动。1938年5月,饶家驹开始向世界募集物资和资金,很快获得了多方支持。

美国学者阮玛霞在其著作中写道,这一安全区在抗战期间一直维持至1940年6月,至少保全了超过10万中国难民的生命,广义上保护了约30万人免于死亡。“30万”这个数字,后来被刻在位于德国柏林的一块有关饶家驹事迹的纪念碑上。

苏智良告诉《环球》杂志记者,“南市难民区”的设立及其运行模式,后被推广至战时的南京、汉口,以及法国、德国等国家的一些地区。拉贝在给其妻子的信中就提及,他设立安全区,是从饶家驹等人在上海设安全区的经验中汲取了灵感。拉贝称之为“饶家驹安全区”。当时在金陵女子文理学院担任教务工作的魏特琳也曾在官方书信往来中提及,建议仿效上海“南市难民区”,以收容和保护战时难民。

在电影《南京照相馆》中,南京城内的“国际安全区”也有所呈现。苏智良说,“当然也要看到,从上海南市设立安全区尽可能保护平民安全,到侵华日军南京大屠杀的暴行升级,当时再安全的区域,也抵御不住这场法西斯属性的侵略战争对中国人民的加害。铭记历史,是为了更加懂得珍爱和平。”

103张照片见证“生死线”

“城隍庙(地区)这个范围就是安全区,你跑过城隍庙(指在上海老城厢自南向北跑),性命就保住了。你在南市,不过方浜路,那性命是不保的。”亲历难民区生活的罗荣华于10年前录下了这样一段口述。

另一名亲历者王凤英与罗老先生有着相似的经历和感受,淞沪会战时她家就在方浜路北侧,她清楚地知道,这条生死相隔的“安全区”边界,就是老百姓的“生死线”。据多名亲历者回忆,在非安全区被日本兵以射杀、刀刺、焚烧、凌辱等各种方式折磨致死的无辜百姓比比皆是,当时“人们只有在难民区内,才相对安全一些”。

那么,“南市难民区”之外的真实情况又是怎样?

一批记录下淞沪会战期间上海南市地区遭侵华日军轰炸的实际证据,最近由上海市黄浦区有关部门首次向公众集中展示。共计103张珍贵历史照片,均由当时的民间战地摄影师叶善定医生拍摄。

据黄浦区委党史办和区档案馆工作人员介绍,在1937年长达3个月的淞沪会战中,南市地区“坚持战斗到了最后一刻”,当地遭侵华日军轰炸累计达19次,侵略者为占领这片经济繁荣、交通便利的关键区域,先后动用了轰炸机、大炮及舰炮;实现占领目的后,又到处纵火焚烧,除了及时划定的难民区相对安全,老城厢及小南门外向南延伸的区域几乎全化为焦土。

1937年8月28日,在多次轰炸南市地区后,日军又瞄准了城南距离黄浦江岸线不远的上海南火车站(今为黄浦区瞿溪路、南车站路一带)。当天下午,日军轰炸机编队不断俯冲轰炸,投弹20余枚,炸死难民250多人、炸伤500多人,不仅殃及大批正准备登车离沪的难民,还造成沪杭甬铁路交通瘫痪。在沪外文媒体将这一天称为“血色星期六”,一批中外摄影师记录下惨绝人寰的场景。

8月15日,战时民间摄影师、医生叶善定的后人叶良骏在上海市黄浦区图书馆参观纪念抗战胜利 80 周年主题展。现场展出的103幅黑白老照片,系叶善定于淞沪会战期间悄悄拍摄,记录下了上海南市地区遭侵华日军轰炸后的惨状

88年后集中向公众展示的103张照片中,虽然没有南火车站被炸的现场画面,却留下了与它紧密关联的南市地区遭轰炸后近乎“被屠城”的惨烈场景。

8月15日,上海市黄浦区纪念抗战胜利80周年主题展揭幕,这103张黑白照片被放大后组成的“瀑布式”展陈装置,吸引了大批观众驻足。“这是当时很出名的海潮寺;这是中华职业技术学校的主楼,几乎毁于一旦;这是早期的务本女中(上海市第二中学前身),轰炸后千疮百孔,不得不迁入租界。”“还有打仗前挺繁华的徽宁会馆,鬼子轰炸后只剩下了门口的一个石狮子,还是残缺的。”儿时住在老城厢一带的“老土地”们,还能依稀辨认出照片里一座座废墟大致对应的旧地标。这些黑白照片显示,上海南市被炸区域当时几乎成了“无人区”。

这些照片,清晰呈现了淞沪会战时期上海南市地区惨遭破坏的实际情形,学校、幼儿园、工厂、商店等建筑遭到侵华日军的无差别轰炸。另据了解,尽管这批具有罪证实录意义的照片曾于1938年在上海《新闻报》上刊登过一部分,但当时的传播途径有限,此后这批照片一直湮没于史海中。

值得一提的是,这批照片数十年来得以妥善保存并再度集中展示,也是一段传奇。据了解,88年前,在租界内从事稳定医药工作的医师叶善定到“南市难民区”兼职担任防疫医生,他利用手中持有侵华日军签发的“特别通行证”,借诊病机会,小心翼翼地多次前往南市被轰炸后的“无人区”,拍摄了大量照片,记录下这场浩劫。这些珍贵的照片,后来被当时的《新闻报》广告科主任丁芸生集纳珍藏,于1990年抗战胜利45周年前夕捐赠给了国家。

叶善定的后人叶良骏也来到了展览现场。“叶善定是我的太爷爷,我只在5岁的时候见过他一次,印象不太深刻了。他的故事都是我的父亲讲给我听的,但是这些照片让我感觉‘好像又见到他了’。”叶良骏有些哽咽。

她还提及:“‘八一三’淞沪会战爆发后,太爷爷在前线救死扶伤的同时,看到难民惨状,就用自己买来的德国进口相机偷偷拍下罪证,还差点引来杀身之祸,不得不以笔名示人,他也因此成为淞沪会战期间民间战地记者的重要一员。”

“照片能褪色,但历史不会——它只是等有人翻开。”电影《南京照相馆》的一句台词,仿佛也在诉说上海南市地区这103张老照片的血泪往事。

保护平民,各界共同行动

7月,由上海世纪出版集团学林出版社最新出版的《饶家驹:被遗忘的英雄》一书,进一步披露了88年前甚至更早时候,中国共产党在上海南市地区积极参与难民救济,并推动“南市难民区”设立的故事。

书中记载,中共地下党组织在淞沪会战爆发前,就建议尝试在上海设立难民救济、收容机构。初步统计显示,自1937年8月起的近3年时间,中国共产党在上海的37个难民收容所开展工作,有党员439人(次)参与其中。

中国共产党在上海全境开展的难民工作,不仅注重对难民进行生活、生产上的救助,还特别重视宣传教育,动员难民参加新四军、进工厂做工,或者在近郊开展抗日武装斗争等。从上海南市地区出发的部分难民,后来走水路、陆路等北上参加新四军的数以千计。

与饶家驹配合在安全区开展工作的中方各界人士中,既包括当时国民政府的外交官员颜惠庆,也有一批中共地下党人,如潘大成、黄定慧等。

据后来公开的《颜惠庆自传》记载,当时与之协同推动上海“南市难民区”工作的,有中、法、英、美等多国有识之士,所形成的规范化的国际合作经验,对其他城市后来的战时难民救济,起到了一定示范作用。

80多载光阴荏苒。苏智良介绍,2024年9月3日,他在上海城隍庙接待了联合国秘书长古特雷斯一行,并在“上海南市难民区纪念碑”前合影。在这块简朴的纪念碑上,镌刻着这个“安全区”的起讫时间。碑文写道:“此战时保护平民的‘上海模式’……推动1949年《日内瓦第四公约》的订立。”

(本文鸣谢:中共上海市黄浦区委党史研究室、区档案馆提供支持)

手机版

手机版