图云关叠翠中,那群援华医生的奉献与回响

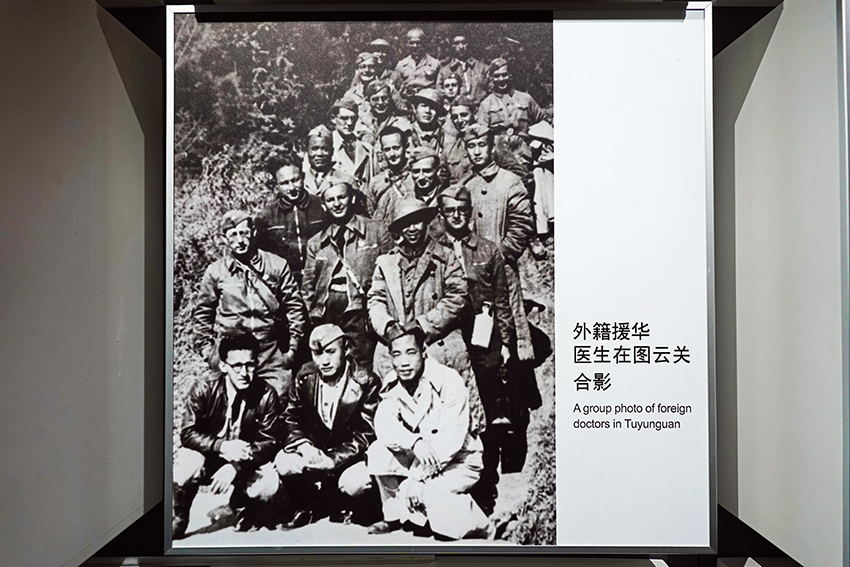

外籍援华医生在图云关合影(翻拍照片)

文/《环球》杂志记者 刘娟娟

编辑/黄红华

贵阳城郊图云关,炎炎烈日下,葱郁山林中,一群外国面孔格外惹人注目,他们中有步履蹒跚的年迈者,也有神采飞扬的中青年,还有一个活泼可爱的小女孩。

这天是2025年8月26日。他们是80多年前来到中国救死扶伤的国际援华医疗队后裔,如今他们从世界各地汇聚图云关,参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动之一的国际援华医疗队纪念活动,瞻仰国际援华医疗队纪念碑,参观图云关抗战纪念馆,向他们的先辈寄托哀思。

图云关,这个如今作为贵阳人休闲“后花园”的森林公园,在80多年前曾是全国抗战救护体系的“心脏”——中国红十字会救护总队驻扎于此,无数军民在这里得到救治,大量医疗物资在这里集散,大批医务人员在这里得到培养……图云关为抗日战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。

据不完全统计,救护总队中有40多名外籍援华医务工作者,他们有的从欧洲反法西斯战场来到东方主战场,有的告别故土千辛万苦来到中国。他们与中国救护队员并肩战斗,以大无畏的精神在前线和后方救治伤病员,推广普及现代公共卫生知识。

在国际援华医疗队纪念活动上,中国救护队员后人与援华医生后人握手倾谈的场景感人至深。80多年前,先辈们在图云关并肩战斗;如今,后辈们在图云关相聚。中外携手抗战的情缘和“图云关精神”就这样传承下来,延绵不绝、生生不息。

图云关之魂

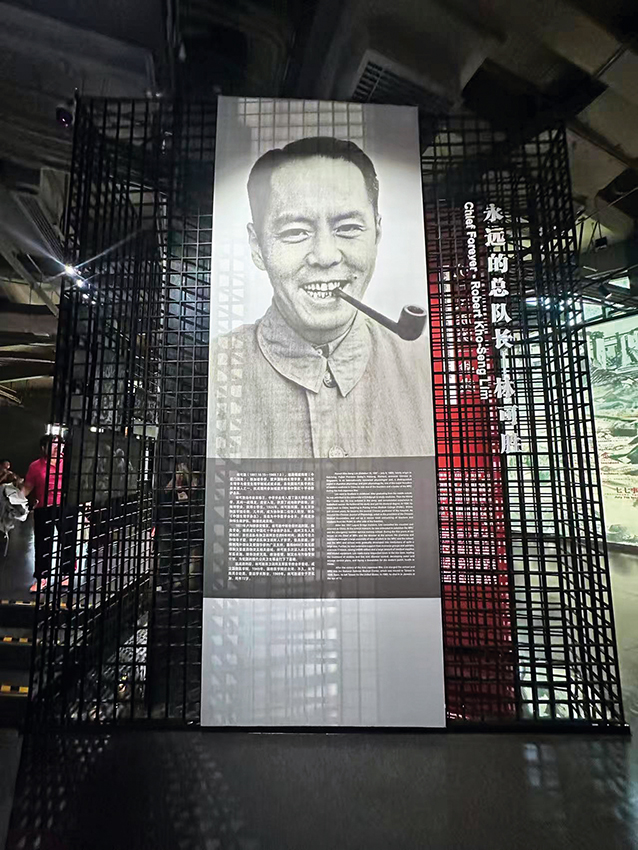

说起图云关的故事,就不能不提林可胜——中国红十字会救护总队的灵魂人物,也是中国现代医学的主要奠基人之一。

林可胜1897年出生于新加坡,祖籍福建,是第四代海外华人。他的父亲林文庆是新加坡著名的医生、社会活动家,曾任孙中山的私人医生,主政厦门大学16年。他的母亲黄端琼是著名爱国侨领黄乃裳的长女,也是最早赴美留学的中国女性之一。林可胜中学毕业后考入英国爱丁堡大学,主攻生理学方向。其间一战爆发,他应征入伍,以英属印度远征军团军医身份在法国服役两年,主要从事新兵战地救护训练工作,这一经历也为他后来从事战地救护工作积累了丰富经验。1924年,他在爱丁堡大学获得博士学位后回到中国,成为北京协和医学院建院以来第一位华人系主任。

1937年“七七事变”爆发后,林可胜担任了中国红十字会救护总队总队长。救护总队全面担负起战场救护使命及后方平民防疫等公共卫生责任。由于战事蔓延,1939年2月,救护总队及其相关机构辗转迁驻贵阳城东要隘图云关,直至1945年抗战胜利。

图云关抗战纪念馆内林可胜的照片和介绍

林可胜凭借其号召力和领导才能,使得救护总队人才济济,救助伤病员无数,并得到海外团体、爱国华侨等的广泛支持。

“救死扶伤,博爱恤兵”是林可胜为救护总队定的救护口号。在林可胜的带领下,救护总队本着“中国部队所能到的地方,中国红十字会救护人员也能到”的信念,奔赴各前线,甚至缅甸战场,在极其艰险的环境中恪尽职守,救死扶伤,一些救护队员为之献出了宝贵的生命。

在林可胜的带领下,救护总队广泛开展灭虱治疥防疫工作,推广普及现代公共卫生知识,在部队和乡村修建厕所、焚化炉、垃圾处理池等。战场炮火稍有停歇,医防工作就在战壕里展开。图云关抗战纪念馆里,依据历史档案复原的其中一种淋浴灭虱烧水炉,展示了如何通过高温蒸汽对士兵衣物进行消毒。

林可胜还组建战时卫生人员训练所,培训军医2万余人,极大地支持了抗战军医救护工作。卫训所汇聚了中国医界的精华,几年时间,逐渐发展成为战时军事医学教育中心。

太平洋战争爆发前,林可胜每年都要携带救护总队的工作成果、图表、照片、影片等资料,从香港飞到美国,通过美国医药援华会向美国的医界和社会人士做宣传。在职近6年时间里,他募得款项6600万美元,另有大量医药物资及相关器械。

1939年,新西兰作家詹姆斯·贝特兰护送救护器械及药品前往延安的途中,曾在图云关逗留养病。“我们在这里从事的卫生保健工作,等于是让一个军有12个师……我们的军队不能打好仗,除非我们给他们吃得好些……”林可胜这些“不慌不忙带着悦耳苏格兰口音”的言语,令贝特兰念念不忘。

美国《时代》周刊当时曾这样评价:“在中国对抗日本的血腥战争中,有许多的医生和护士走向战场,在战壕里为受伤官兵裹伤。请记住两个伟大的名字,中国的林可胜先生和加拿大人诺尔曼·白求恩先生。”

无悔奉献的国际援华医疗队

救护总队获得的国际支持中,那群“西班牙医生”无疑是最值得浓墨重彩书写的。他们被称为“西班牙医生”,但里面却没有一个西班牙人,只因他们中的大多数曾作为志愿者在“西班牙国际纵队”服务,参加过西班牙反法西斯的斗争。1939年、1940年两年内,共有30多名“西班牙医生”分三批来到中国,后来又有一些人从不同国家志愿来到中国,被编入中国红十字会救护总队。

为了融入中国民众,他们都给自己取了中国名字:波兰籍的傅拉都、陶维德、戎格曼、甘理安、甘曼妮、柯理格、马绮迪,德国籍的贝尔、白乐夫、孟乐克、罗益、顾泰尔、马库斯、孟威廉(非医生,任救护总队仓库部检验师),奥地利籍的王道、严斐德、肯德、富华德,罗马尼亚籍的杨固、柯让道、柯芝兰,英国籍的高田宜、唐莉华(非医生,林可胜秘书),保加利亚籍的甘扬道,捷克斯洛伐克籍的纪瑞德,匈牙利籍的沈恩,苏联籍的何乐经,未知国籍的贝雅德、杜翰……

图云关抗战纪念馆里的一张照片吸引了记者的目光,这群平均年龄只有30多岁的医生动身前往图云关前在香港海边短暂休闲时留下了这张合影,照片里的他们状态与今天的年轻人似乎并无二致。然而,战争时代是艰苦、残酷且充满危险的。

这些国际援华医疗队队员以图云关为家,与中国队员们同吃、同住、同行动,穿上灰色的总队制服,戴上船型军帽,配上银灰色的红十字徽章,足迹遍布总队及各分队。对于习惯了西方生活的他们来说,没有牛奶、咖啡、西餐,没有自来水、正规厕所,加上西南地区冬天潮湿阴冷、蚊虫和老鼠肆虐,让人极不适应。奥地利医生富华德后来在他的著作《起来》中描述,“最可怕的是地上不断穿梭的老鼠,它们还咬伤人的耳朵”。语言不通也给他们与中国人的交流带来诸多不便。但他们对于这些毫无怨言。

罗马尼亚医生柯让道用石灰和硫黄调制成涂剂,治愈了大量疥疮患者;奥地利医生严斐德用图云关盛产的竹子搭建简易手术室和手术台;德国化验员孟威廉在缺乏自来水和器皿的情况下,自制实验器材;奥地利医生富华德在军营里推广注射霍乱、伤寒和天花的疫苗,举办卫生讲习班,培训前线人员如何进行包扎和急救……

与此同时,他们在工作和生活中还努力学习中文,逐渐与中国队员融为一体,大家一起跳舞、爬山、打球、骑马、拍照、唱抗日歌曲,偶尔还一起去城里吃肠旺面、臭豆腐等贵阳美食。图云关抗战纪念馆里,除了有诸多救护伤病员的照片,还有一些中外队员合影的照片,从中可以遥想他们当年工作和生活的场景。

“20世纪40年代初,贵阳南明一带霍乱流行……父母听说红十字会总队在羽高桥设站,给小孩注射预防针剂,便背着我去就诊。邻居家的小孩染上霍乱死了,我因注射了针剂躲过此劫。据母亲说,给我注射疫苗的是位‘女洋人’,是她救了我的命。长大后,我才知道红十字会救护总队中的这个‘女洋人’,就是国际援华医疗队中的三位女医生之一。”贵阳学院原中文系教授刘隆民的回忆,让国际援华医疗队与中国民众的连接有了具象。

国际援华医疗队队员们并非常驻图云关,而是以此为基地,奔赴湖南、湖北、广西、云南、四川等战区,甚至还奔赴印度、缅甸战场,抢救伤员,消灭鼠疫,推广公共卫生和防疫常识,与此同时,他们还要应对日军的细菌战。

1942年3月,救护总队派出一支队伍前往浙江,摸底当地鼠疫暴发的情况。英国女医生高田宜主动请缨,她不顾身体不适,在启程前冒险接种鼠疫疫苗,引起严重过敏反应,以身殉职,时年31岁。林可胜说,将高田宜埋在总队部对面的山上,这样大家就能天天看到她。“我们把她埋在一个美丽的山坡上,对面不远处就是她喜欢的群山,她的故事不会被遗忘,我们将把对她的思念化为力量,继续投身于她未竟的事业。”德国医生孟乐克在所著《国际援华医疗队在战时中国》一书中摘取了同为德国籍队员的顾泰尔的这段话。

图云关抗战纪念馆里有一个不规则方框形的照片墙,在国际援华医生照片中,高田宜的照片尤其显眼,那是一张模糊的戴眼镜女孩微笑的侧脸照片。救护总队中国队员杨锡寿的女儿杨永楦向《环球》杂志记者介绍,根据照片及队员回忆,“高田宜个子不高,喜欢唱歌,性格非常开朗”。

时空割不断的情缘

图云关抗战纪念馆内,德国籍队员孟威廉的两个外甥女海伦·布伦纳和露易莎·戴安娜·布伦纳,看到舅舅当年工作的场景,不想挪步。孟威廉来到图云关时只有22岁,是一个学了两年化学的学生,因为是犹太人,他在德国不能当医生。在图云关,他被分配到实验室工作,还教过很多中国学生,获得了丰富的实习经验。后来,孟威廉在林可胜的帮助下在上海完成了学业,并在中国工作多年后才离开。孟威廉2012年去世,海伦说,如果拜访舅舅在柏林的故居,会发现那里面充满了中国风格——很多在中国拍的照片、绿茶、茅台酒……

8月26日,抗战时期国际援华医疗队成员后裔与中国红十字会救护总队中国队员后裔在图云关合影留念

匈牙利医生沈恩的两个儿子约瑟夫·绍莫吉和彼得·绍莫吉,指着橱窗里展示的父亲在图云关穿过的救护总队制服、护照以及“救护总队部工作人员服务证明书”让大家拍照,这些展品都是兄弟俩捐赠给纪念馆的。沈恩娶了一位中国妻子,也就是约瑟夫和彼得的母亲,但母亲在兄弟俩很小的时候就去世了。约瑟夫对《环球》杂志记者说,虽然那时候他很小,但记得家里有很多中国家具,母亲总给他们烧中国菜,长大后他读了很多中国文学、历史、哲学书籍,比如《红楼梦》。“我一直在寻找自己的根,这是我身份认同中非常重要的一部分。”

杨永楦和约瑟夫、彼得2019年因一同参与拍摄中匈友好纪录片结缘。他们的父亲都有在图云关工作的经历,这让他们彼此倍感亲切,此后他们一直用微信保持联系。“兄弟俩都挺幽默的,总跟我讲笑话。”

多年来,杨永楦和其他救护队员的后人从国内外搜集到许多当年救护总队的资料、物品,包括照片、文件、书籍、报纸以及药品、医疗器械等等。她呼吁救护总队的后人们捐出先辈遗物,共建图云关抗战纪念馆。

回忆起2019年捐赠物品时的场景,杨永楦禁不住热泪盈眶,“我们都在微信群里聊过,但从没有见过面,大家见面后互相介绍,互相拥抱,互相哭诉。”纪念馆里有一个杨永楦捐献的樟木箱,那是一个古朴雅致的箱子,她和父亲都曾用过。

那天,林可胜的孙女米娅·林·托德和肖恩·林·莫特利将林可胜当年的奖杯与勋章,通过学者何邦立从英国取来,捐赠给了图云关抗战纪念馆。越来越多的捐赠来到图云关,先辈们烽火仁心的过往随着这些资料、物品的丰富愈发清晰生动。今年的纪念仪式上,彼得、罗马尼亚医生杨固的女儿纳迪娅·杨固、中国队员陈璞的后人陈志利又捐赠了战时物品。

2022年1月22日图云关抗战纪念馆举行了开展仪式,那段闪耀着红十字光芒的抗战历史,终于呈现在更多世人面前。

米娅说,她从小就知道爷爷的故事,但直到2015年两个姐姐到中国参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动,才更深入地了解了爷爷的故事;而今年她自己来到图云关,了解到更多救护队员的故事,“就像我们所有人的人生故事一样”。

米娅认为,国际援华医疗队在中国所作的贡献以及他们留下的医疗技术和精神遗产,不仅对像她一样的后人具有重要意义,对于更年轻一代来说,了解这段历史也非常重要,先辈们的精神遗产值得被传承。“在国际人道主义医疗援助面临新的挑战的今天,我们要从林可胜博士和国际援华医疗队的精神遗产中汲取力量。”

(参与记者:周宣妮、吴思、李黔渝)

手机版

手机版