“奇迹”救援铸就83载友谊

杜立特行动纪念馆外景

文/《环球》杂志记者 胡艳芬

编辑/黄红华

“我一直好奇,让美国学生和中国学生建立联系,是否真的能对两国关系产生积极影响?如今,我已亲眼见证了这种影响,将继续带学生来中国。”当美国青少年团带队老师查理给浙江省衢州市“杜立特行动”历史研究会副会长兼秘书长郑伟勇发来这条消息的时候,中美两国师生已共同经历了一个惊喜时刻。

今年3月,来自美国品格瑞学校的师生代表团一行10人访问衢州二中教育集团。在杜立特行动纪念馆参观时,男生维纳夫·德文·沙阿(中文名尚飞)突然指着其中一张照片大喊:“快看!这是我们的著名校友威廉·哈尔西!”原来,这位“著名校友”就是杜立特行动的海军舰队总指挥。

衢州二中教育国际交流中心主任南红告诉《环球》杂志记者:“衢州二中和品格瑞学校结成友好学校已14年了,那一刻,尚飞带我们触摸到了两校更深的情感联结。”

尚飞说,从前他在课堂上学过杜立特行动的历史,如今更发现中国人民对美国飞行员进行了营救和帮助,这场大救援让人动容。

1942年4月18日发生的杜立特行动,是改变二战中太平洋战场局势的一场重要的空袭行动。而此后中国军民成功营救64名杜立特行动机组人员的英勇之举,则成为抗战期间跨国救援的一个奇迹。83年来,中美人民之间的情谊,至17岁的青年尚飞这一代,已传至第四代。

向死而飞

跟随威廉·哈尔西的目光,时间倒回到1941年12月7日,这一天,日军偷袭珍珠港,次日美国对日本法西斯宣战。随后美国在太平洋战场遭遇一连串军事失利,为提振全国军民的士气,美军开始谋划空袭日本本土。

但当时,美国缺乏能够从夏威夷直飞日本本土并返航的战略轰炸机。海军上校弗朗西斯·洛萌生了用陆基B-25轰炸机从航空母舰上起飞,对日本进行轰炸的奇思妙想,这意味着飞行员必须至少缩短一半的起飞滑行距离。陆军中校杜立特被任命为任务指挥官,他选择了第17轰炸大队,因为他们拥有最丰富的B-25飞机驾驶经验。

虽然此次任务的高度机密性和危险性在征集志愿者时便已明确,但仍有许多年轻的飞行员自愿报名参加。从参加集训到正式执行轰炸任务之间的几个月内,杜立特反复提醒这帮年轻人,任何时候无论是考虑到自身危险,还是牵挂家人,或者是担心误伤平民,都可以选择退出,但没有人主动退出。

为了这次无法返航的任务,B-25轰炸机进行了多项改装,以减轻重量、增加航程,并迷惑日军。

1942年4月18日,美军“大黄蜂”号航空母舰悄然驶向日本近海。原本计划在距离日本海岸约400海里至500海里(720公里至900公里)处起飞,出发前,杜立特与队员们约定在中国的衢州机场着陆再见。但航母提前被一艘日本巡逻船发现,且根据判断,其已向日本发送无线电预警,而此时“大黄蜂”号距离日本本土尚有约1200公里。杜立特当机立断,下令提前起飞。这一决定使得飞行员们本就凶险的航程难度陡增,也成为所有机组最终因燃油耗尽不得不迫降的原因之一。破晓时分,16架B-25轰炸机依次从狭窄的航母甲板上腾空而起,开始了这次孤注一掷的突袭。

在接下来的6个小时里,这些飞机超低空飞越日本本州岛,对东京、横滨、名古屋、神户等地的军事和工业目标投下炸弹。虽然军事破坏不大,但这次空袭给日本军国主义者沉重的心理打击,打破了他们“日本本土不可侵犯”的狂妄幻想。这次行动也迫使日本把4个陆军战斗机大队留在国内,牵制了日军在太平洋战场上的兵力,打乱了其在中国的作战计划,并最终促使日本海军决定发动中途岛作战,这也为太平洋战争的转折埋下了伏笔。

在任务的最后阶段,由于航程不足、天气恶劣以及与中国地面导航的联系中断,除一架飞机因迷航和燃料耗尽等原因迫降苏联外,其余15架飞机上的75名飞行员(每架飞机上有5名机组人员)无法找到衢州机场,不得不在中国浙江、安徽、福建、江西等地弃机跳伞或迫降。他们从天而降,身受重伤,落入陌生地域,语言不通,前路未卜。那时,他们并不知道,一段伟大的跨国救援,正因为他们的到来而悄然展开。

在衢州江山市大桥镇芳源村,获救美国军人后代回访“杜立特行动”威尔德降落点(2024年4月16日摄)

迫降或跳伞后,美军飞行员们面临着巨大的生存挑战。他们中的大多数降落在被日军占领或控制的区域,由于语言不通,无法向当地百姓解释身份。然而,在那个生死攸关的时刻,中国军民冒着生命危险,自发展开了对美军飞行员的救援。

舍命救援

当我们翻开7号机组成员泰德·威廉·劳森的回忆录《东京上空30秒》,再结合散落在浙江各处的档案资料,赫然看到了一场真实而惊心动魄的救援故事。1942年4月18日下午6点30分,因为燃油即将耗尽,7号机组在飞临浙东地区台州三门湾上空时准备迫降,5名机组成员换上救生衣,最终飞机降落在南田岛大沙村靴脚头的浅海里,降落时飞机因剧烈撞击而报废,5人也受了不同程度的冲击伤和撕裂伤。其时大雨滂沱,潮水上涨,暗夜如墨。所幸,附近大沙村村民听到巨响,循声而来。看到这些“长相奇怪”的人,又确定了他们不是日军或德、意军人之后,村民们将5人送至小学校休息。

当晚,三门自卫队二分队队长郑财富来到劳森等人落脚的地方,其他村民通过肢体语言转述了郑财富带来的紧急消息:“日本巡逻队正在岛上四处搜索。”他还告诉飞行员们这里无论是离衢州机场,还是重庆都太远了。说完这些话,郑财富就离开了。劳森和伙伴们陷入新的绝望,以为是郑财富去日本人那里通报领赏了。其实,这位游击队员是去紧急召集大沙村的保甲长们连夜商议转运飞行员的事宜。一方面日军近在眼前,随时可能冲到面前,另一方面5个伤员急需救治。

第二天一早,郑财富带着几个村民回来了,他们现场做了4副滑竿,在中午时分抬着飞行员们陆续离开,去往三门唯一的卫生院。就在他们出发4个小时后,日本兵上门搜寻无果,劳森他们躲过一劫。其后,行至一个村庄,眼前已能望见一艘红帆船停靠在海边。但日军巡逻艇突然靠近这艘帆船,自卫队队员和村民迅速将飞行员们藏进沟中,自己则压低身子躲藏,直到日军寻获无果最终离开,他们才抬起飞行员奔向帆船,又惊险躲过一劫。

两年后,劳森在《东京上空30秒》后记中写道:“我不时地想起查理(郑财富),希望他还活着——假如他最终被日军逼入绝境,不知他又会拉多少日本鬼子陪葬。查理一定会和他们战斗到最后一刻。查理就是中国的心!”

也许军人的心是相通的,亲历者后代章宏晓证实了劳森的想象。就在同名电影《东京上空30秒》上映的1944年,郑财富在一次执行任务时,在南田海域遭遇日军军舰,经过数小时激烈战斗,郑财富等人无一人弃船逃生,全部壮烈牺牲。

时间回到1942年4月20日,劳森一行人终于抵达三门卫生院时,才发现救治条件远远不够。三门县县长陈诫立即通过临海县县长庄强华,从临海恩泽医院派来了两位医生和一名护士。其中一位医生名为陈慎言。

2025年8月20日,《环球》杂志记者来到台州临海紫阳古街,这里的繁华胜过10年前,沿古街向北走,转至广文路,遇到“望天台”字样的路牌开始往上爬坡近600米,坡道尽头有些斑驳生锈的铁门内,便是远离尘嚣的恩泽医局旧址。台州医院文化中心副主任吴践帆带领记者在这里回忆后面的故事。

“这里原本是所教会医院,100多年前,它只能建在相对偏僻的山坡上。”吴践帆说。从三门海游到临海恩泽医院,是近50公里的路,其间山路蜿蜒,崎岖不平,而轿夫和医护人员只能徒步急行,从4月21日清晨一直走到晚上10点多,才终于抵达恩泽医院,当时这座医院已被陈慎言的父亲陈省几从教会处购得。

位于台州临海市的恩泽医局旧址

在恩泽医院,7号机组和后来赶到的15号机组的战友们终于团聚,劳森也迎来了15号机组的军医怀特。5月4日,劳森在怀特和陈慎言,以及医院的其他医护人员的共同努力下,完成了截肢手术,保住了性命。

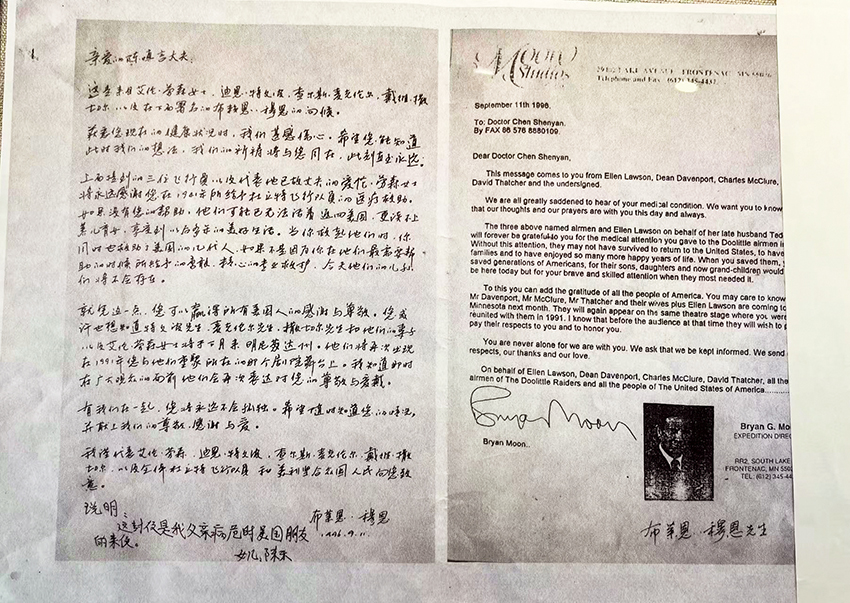

夏日的蝉噪将记者拉回到现实中,3栋白墙、红柱、青瓦的老建筑掩映在高大的槐树林中。坐北朝南的主楼是养病楼,劳森的截肢手术就是在二楼进行的。如今,手术室仍保持着当年的样子,仿佛时间就定格在那一刻。在一间陈列室,记者看到了曾在此处接受治疗的3位杜立特行动飞行员及劳森妻子艾伦写给陈慎言的信,那是1996年9月11日,陈慎言已病危。几位美国友人在信中说:“如果没有您的帮助,他们(飞行员)可能已无法活着返回美国,更谈不上养儿育女,享受到以后多年的美好生活。当你救起他们时,你同时也救助了美国的几代人……就凭这一点,您可以赢得所有美国人的感谢与尊敬……”

同样被衢州村民救助的还有5号机副驾驶罗德尼·罗斯·威尔德。1942年4月19日清晨6点多,江山市大桥镇苏源村(现芳源村)村民毛光孝匆匆赶去外村做缝纫活,途中救起了饥寒交迫的威尔德。这位美军飞行员弃机跳伞后降落在苏源村西面的洋桥山上,在山上裹着降落伞过了一夜。

2025年8月19日中午,天气响晴,记者沿布满杂草的羊肠山路急行向上,大约15分钟后,在一处与地面呈近50度角的小坡上,看到了威尔德的降落点标志。然而,1942年4月18日深夜,当威尔德跳伞降落时,天黑雨急,山上荒凉,路极难走。那个夜晚他几乎不可能看到附近的村居。所幸他在次日遇到了毛光孝,最终在毛光孝和做衣服的主家,以及浙赣铁路工作人员等的共同救助下,被转运至衢州。

3号机组的领航员查尔斯·奥祖克,则降落在江山市与遂昌交界山区的一个悬崖边,被当地村民廖诗原父子发现并救下。廖诗原的儿子廖明发至今仍清楚地记得,父亲用一把躺椅抬着浑身是伤的奥祖克回家,母亲则拿出家中仅有的鸡蛋,为他做了一碗热气腾腾的面条。

杜立特的好友布莱恩·穆恩代杜立特行动飞行员及其亲属写给陈慎言的信

另一个机组的飞行员曼奇,因身高近两米,被他的战友戏称为“矮子”。当他迫降后无法找到下山的路又累又饿,村民陈裕有发现了他,随后保长曾高阳和甲长毛继富带着村民,用一把躺椅将这位受伤的“巨人”背着、托着护送下山。

在浙江宁波的南田岛附近,第15号机组的飞行员在檀头山岛附近的海面迫降成功。当地渔民麻良水和妻子赵小宝夫妇,在听到飞机声后上山躲避,下山时意外在猪圈旁的草堆里发现了他们。这对淳朴的夫妇不仅为疲惫不堪的飞行员们提供了食物,还冒着被日军发现的风险,用船将他们悄悄送走。当随后赶到的日军进行搜查时,他们谎称飞机坠海无人生还,保护了飞行员们的安全。

在众多中国军民的奋力营救下,最终有64名飞行员成功脱险。他们历经千辛万苦,几经辗转,51人最终在衢州机场集结,这里成为他们返回故乡前的“集结地”和“疗伤地”。一张著名的合影,在衢州汪村空军第十三总站防空洞前拍摄,记录下了这群幸存者的重逢。美国飞行员“向死而飞”的气概,与中国百姓“冒死救援”的善举,共同构成了这段历史的核心。

获救的部分机组人员在衢州汪村“石头山”空军第十三总站驻地合影

美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林说:“在接下来的3年战争里,在一半成功落地的飞行员中有94%在日占区被成功营救,这是二战中一个非凡的统计数据,这在欧洲没有发生,它发生在中国。”

这场行动的代价是巨大的。尽管美军飞行员得到了营救,但日军发起的浙赣会战和细菌战因此而起,中国人民遭受深重苦难。

在杜立特行动前,为了迎接美军飞机,衢州及周边军民曾付出巨大的努力。他们不分昼夜地加紧修建机场,为杜立特轰炸机队的到来做好了准备。然而,正是因为这份善行,衢州成了日军报复的重点目标。1942年5月起,日军第13军沿浙赣线向衢州等地发起进攻,对当地平民实施了惨无人道的“三光”政策。据不完全统计,在这场战役中,超过25万中国军民丧生,无数村庄被夷为平地,财产被洗劫一空。

浙赣会战的残酷性,不仅体现在常规的杀戮上,更在于侵华日军在战役期间大规模使用的细菌武器。这是人类战争史上罕见的系统性、大面积使用细菌武器的暴行。

与时间赛跑的双向寻访

杜立特行动后,大部分获救的美国飞行员得以重返故土,继续投身于反法西斯战场。而这段“血与火”铸就的友谊,在他们心中永远留下了不可磨灭的印记。即使岁月流逝,他们也从未忘记那些曾冒死相救的中国恩人。理查德·科尔是最后一位辞世的杜立特行动飞行员,他96岁高龄时仍对中国军民的营救片段记忆犹新,并真诚表达发自内心的感激之情。

2024年4 月17日,在浙江衢州江山市张村乡龙头店村,“杜立特行动”3 号机领航员查尔斯·奥祖克的女儿苏珊·奥祖克(左)与村民廖明发相拥

自20世纪90年代开始,杜立特行动的幸存者及其后代,就开始了一场跨越太平洋的寻访之旅。他们带着父辈的嘱托,沿着当年的足迹,寻找那些曾经帮助过他们的人。布莱恩·穆恩,这位杜立特的好友,也是原美国西北航空公司的副总裁,多年来致力于调查杜立特在中国获救的历史。1990年9月,他组织了一个五人考察团来到中国,寻访当年的救助者。在他牵线下,曾改装杜立特行动轰炸机的明尼苏达州雷德温市与浙江衢州在1994年结为友好城市。

2024年4月16日,威尔德的后人康特伯格一家四口来到他当年的迫降地——衢州江山市芳源村竹排岗。康特伯格兄弟还与毛光孝的儿子毛洪根互赠了纪念品,他们说,战后外祖父无数次讲起他在东京上空30秒的壮举,以及那个异国雨夜,一瓶威士忌如何帮他支撑到遇见前来救援的中国人。

在江山市档案馆,特雷西·戴安·康特伯格在展柜前流下热泪。泛黄的纸张上记录了江山县美机降落地居民被敌残杀和房屋财产损失情况。“我是一名历史老师,但我之前只知道杜立特行动,不知道中国人民作出了这么大的牺牲,这让我非常感动。这段历史能够跨越时间,成为我们之间友谊的桥梁。”特雷西说。

2015年,杜立特行动机组人员戴维·J.撒切尔之子杰夫·撒切尔,在参加了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动后,沿着父亲当年的足迹一路南下,追踪至衢州。他的父亲曾告诉他:“当地人一穷二白,但还是把所有东西都给了我们。”在浙江,杰夫从当地一位老妇人手中得到了一个用父亲飞机发动机残骸制成的金属烧火棒。正是因为这次寻访,杰夫回国后致信提议在衢州成立杜立特行动纪念馆,这一提议与当地文史研究者的长期呼吁不谋而合,最终促成了纪念馆的建立。

在太平洋的另一端,一场同样与时间赛跑的民间寻访也在悄然进行。郑伟勇,一位来自衢州的民间文史爱好者,自20世纪90年代起,便深受美国电影《东京上空30秒》和家乡文史资料的触动。2008年,他蹬着自行车,找到报纸上提及的“国民政府空军第十三总站遗址”,并意外发现了当年获救飞行员合影的防空洞。“当时的防空洞外,杂草已有半人高,它显得如此悲壮又寂寞,让我深受震撼”,郑伟勇对《环球》杂志记者说。正是从这天起,他真正踏上了寻访之路。

这场维持了近20年的寻访,充满艰辛。郑伟勇利用周末和节假日时间,自费自驾,甚至租船出海,跑遍了浙江、江西、安徽、福建等四省的救助现场,行程超过3万公里,走访了数百个村庄,寻访了近千位老人。他要面对的,不仅是资料的缺失和方言的交流不畅,更是幸存者们的日渐凋零。他担心“飞机还没找着,人就没了”。

郑伟勇的工作不止于收集故事,更多的是对历史的多方考证与修正。他通过查阅大量民国时期档案、地方志、中美日三方史料,以及实地调查,最终修正了此前学者们关于12号机坠落点的错误记载。他发现,这架飞机并非坠落在遂安县(今淳安县),而是在江西省婺源县。

2010年4月5日郑伟勇向汪村村民汪文洋打听杜立特行动3号机组机师法克特墓地情况

寻访过程中,一条来自美国的消息让郑伟勇倍感时间紧迫。12号机机长威廉·鲍尔的儿子杰米·鲍尔通过美国的一个网络论坛联系到他,表示93岁高龄的父亲非常希望能得到一块当年驾驶过的轰炸机残片。由于原来资料信息的误导,郑伟勇在错误的地点花费了大量时间。当他再次收到杰米的电子邮件时,更加心急如焚,因为杰米在信中提到,最近老父亲摔了一跤。郑伟勇知道这对一个老人的健康意味着什么,于是继续加紧步伐,通过案头资料和实地走访的交叉印证,最终在寻访半年多之后,从《婺源县志》中找到蛛丝马迹,并从当地村民手中收集到一根曾用于12号机飞机操纵的钢丝绳。

他将这根钢丝绳连同一块飞机蒙皮镶嵌在相框里,寄给了大洋彼岸的威廉·鲍尔。令郑伟勇感到欣喜的是,老人在收到这份礼物后,手捧着相框在病床上拍了张照寄给了他。更令人高兴的是,老人的身体开始恢复,能下床了,甚至可以戴着草帽在花园里喝咖啡。从此以后,直到老人过世,威廉·鲍尔一家都和郑伟勇保持着联系。

2016年郑伟勇经过系统研究和全面的实地考察,撰成两本上百万字的杜立特突袭专著,现已正式出版。

2018年,当7号机组成员达文波特的后人,按照老人的遗愿将一只玉镯归还给林依琳时,在台州医院工作的林依琳才知道,1942年那些被她的爷爷陈慎言救助过的飞行员准备离开恩泽医局时,曾祖父陈省几担心他们路上盘缠不够,特意取来自己收藏的玉镯,送给了达文波特。“我爷爷和曾祖父从没向家人提到过这个插曲,但在电影《东京上空30秒》中确有这个场景,达文波特的日记里也有记录。对中美几代人之间的这种情感的维系,我非常感动。”林依琳告诉记者。

在中美两国人民的共同努力下,这段友谊从零星的个人寻访,发展成为常态化的交流。2018年,由衢州市政府与美国杜立特突袭者协会、杜立特突袭者子女协会共同建立的杜立特行动纪念馆正式开馆,与侵华日军细菌战陈列馆两相对望。这里不仅是铭记历史的场所,更是延续友谊的桥梁。

杜立特行动纪念馆馆长童丽娟告诉《环球》杂志记者,目前纪念馆展出了约200件实物、400多份照片史料。今年1月至7月,参观人数达15万人次,仅7月的参观人数就达3.5万人。

为了让年轻一代了解这段历史,杜立特突袭者子女协会在衢州二中设立了奖学金,并组织“杜立特行动”英语征文比赛。这使得这段友谊在青年学子中得到了有效传承。

接受采访时,衢州二中党委书记翁胜华说,“我祝愿这段源自83年前的淳朴跨国民间友谊在杜立特突袭者子女协会和衢州二中的共同推动下,代代相传,也希望衢州二中的青年学子能为国际友好交流作出更大贡献。”

品格瑞学校的带队老师于薇薇在今年3月的活动结束后感慨道:“这段历史让我深受感动,我打算把纪念馆的书带回去,给学校的历史老师和校长看看,因为这也是品格瑞历史的一部分!”

铭记历史,是为了更好地前行。战争的残酷和人性的温暖都是历史的真实面——战争的残酷愈是刺目,人性的光辉便愈显珍贵。如今,这些在二战期间并肩作战、互帮互助的中美两国军民后代,之所以要延续这段“血与火铸造”的友谊,不仅是为了纪念和感恩,也是为了提醒人们,铭记历史不是为了延续仇恨,而是为了珍视和平,汲取力量,让人性光辉穿透历史硝烟,照亮未来的前行之路。

手机版

手机版