拉贝:“他原本就是一个深爱中国的人”

2016年11月23日,观众在作为纪念馆的拉贝故居内参观

文/《环球》杂志记者 乐艳娜

编辑/马琼

中国南京小粉桥1号,拉贝旧居。在侵华日军攻陷南京那段惨痛的历史时期,有600多名中国人在这里得到了当时身为南京国际安全委员会主席的德国人约翰·拉贝的保护。1999年,南京市政府决定将拟建设的道路改道,永久留下这幢作为历史见证的小楼。

德国柏林西郊,拉贝墓碑。周围是从中国南京移栽而来的竹子、梅花和菊花,基座前铺有雨花石。墓碑前方矗立着拉贝半身雕像,其下立有纪念碑,用中德双语镌刻着:“感恩——永远铭记拉贝先生的国际人道主义善举!中国·南京。”

“中国人民纪念拉贝,是因为他对生命有大爱、对和平有追求。”托马斯·拉贝把中国领导人对爷爷约翰·拉贝的这句评价,印在自己的著作《拉贝与中国》首页。他说,自己访华已近20次,每次都深深体会到中国人民对拉贝的深厚感情。

在侵华日军南京大屠杀期间,拉贝毅然留守南京,同多位国际友人共同设立“国际安全区”,救助中国百姓,并详细记录日军暴行,为历史留下如山铁证。从南京到柏林,人们共同纪念拉贝满怀勇气与大爱的选择,从苦难历史中汲取力量,续写友谊与和平的新篇章。

“中国的辛德勒”

从1908年到1938年,拉贝先后在中国北京、天津、南京等地生活工作30年,中国也成了他真正意义上的“第二故乡”。他曾说,“我一生中最美好的青年时代,都在这个国家愉快度过,我的儿孙都出生在这里,我的事业在这里获得了成功。”1931年,拉贝转至南京工作,1934年开始在小粉桥1号定居,这里也是德国西门子公司驻南京办事处。

托马斯在采访中向《环球》杂志记者展开一幅南京城的老地图。地图上一小块灰色阴影区域,正是不到4平方公里的“国际安全区”。那是数以万计中国民众在绝境中的希望之所。

1937年12月13日,侵华日军野蛮侵入南京,在随后的6周内,制造了惨绝人寰的南京大屠杀。当时,年过五旬、担任西门子公司常驻南京代表的拉贝被推举为安全区主席。拉贝等国际安全委员会成员在学校、教堂、西门子厂区等建筑开辟了25个紧急避难所,冒着生命危险“说服日本人承认安全区可为中国人提供庇护”,并四处奔走为安全区找大米和煤炭等生活物资,为约25万名无辜中国平民提供了避风港。

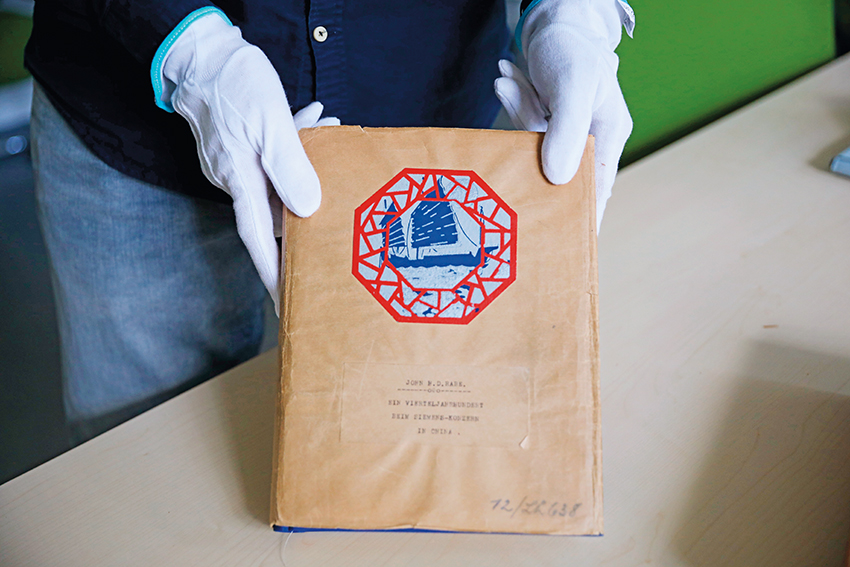

7月30日,在位于德国柏林的西门子历史档案馆,历史学家埃瓦尔德· 布勒歇尔展示《拉贝日记》部分原件

拉贝自己在南京的住所也是这25个紧急避难所之一。在位于德国柏林的西门子历史档案馆内,有一份日期标记为1938年1月的电报复印件。这份电报由拉贝从南京发往西门子德国总部,介绍了他在办公楼,也是其住所内安置了302名男性、300名女性,其中包括126名10岁以下儿童的情况。每名避难者的姓名、性别、籍贯、职业都一一记录。

1938年新年,西门子难民收容所的难民在院子里排队向拉贝三鞠躬,并献给他一块大红布,上面写着“您是几十万人的活菩萨”,后人还称他为“中国的辛德勒”。

“在当时的条件下,少数人的力量不足以拯救整个南京,但他一直在努力救护身边的人。”托马斯说。

“你肩负的是历史的责任”

“生者不能自保,死者不能入土为安。暴行每天都在发生,实在难以一一列举。” 自1937年9月起,在南京的住所里,拉贝每天以日记的形式详实记录了南京大屠杀前后他的所见所闻,日记一直持续到1938年2月。

日记共计2100多页。南京拉贝故居展板中有部分摘抄内容,比如他在1937年12月14日写道:“开车经过市区,我们才晓得破坏的巨大程度。车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。我检查过,子弹是从背后射进去的,看来这些人是在逃跑的途中从后面被打死的。”

托马斯告诉《环球》杂志记者,拉贝不仅在日记中记录亲眼见证的历史,返回德国后还整理了多份揭露南京大屠杀真相的报告,因此遭到纳粹德国的审问和警告,一家人的生活陷入困顿,这本日记也一直被默默尘封,鲜为人知。

直到1995年,美国华裔女作家张纯如计划撰写关于南京大屠杀的书籍,在调研过程中偶然发现《拉贝日记》,她辗转联系上了拉贝的外孙女莱因哈特夫人。1996年12月12日,莱因哈特夫人在纽约向世界公布了这份日记,它被公认为是记录南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。

托马斯回忆说,爷爷的日记和书信都保存在一个老木箱中。在他小时候,家人很少主动提及战争年代的事情。当他告诉父亲自己想对日记展开研究时,父亲严肃地说:“你肩负的是历史的责任。”

托马斯坦言,日本右翼势力曾向他发出种种威胁,但履行“历史的责任”是自己心中的志向。后来,托马斯将系统整理过的《拉贝日记》南京部分的手稿捐赠给了中方。

“你待我以诚,岂敢相负”

中国人民从来没有忘记拉贝的无畏义举。南京拉贝故居的展板上,讲述了中国人民与拉贝的两个故事。

二战结束时,63岁的拉贝已经失业。1948年,南京人民得知拉贝生活窘困,当时的南京市参议会成立了救助拉贝劝募委员会,很快将募集的2000美元汇给拉贝。从1948年6月到1949年4月,南京人民每个月都会给拉贝寄一包食品。

8月7日在德国柏林拉贝墓前拍摄的凭吊者留下的纸条

1950年,拉贝因中风在柏林去世,他的亲人将他安葬在柏林西郊的教堂墓园,后因租借期逾期,墓园管理方要求收回墓地。南京市政府得知消息后,不仅出资续租墓地,而且为他重新修葺了纪念墓园。

“你待我以诚,岂敢相负。”一名参观者在留言簿上写下这句话。

南京人梁爽在德国学习工作十几年,常带着从中国来的家人、朋友、同学前往拉贝墓前凭吊。“感谢他,在那种至暗时刻保护了那么多中国民众。”

为弘扬人道主义精神与和平理念,托马斯和家人在全球创办了6所约翰·拉贝交流中心,中国有两所。在位于北京联合大学图书馆的约翰·拉贝交流中心,中心首席专家梁怡说,拉贝在侵华日军南京大屠杀中展现出宝贵的人性光辉,与他在中国工作生活多年的经历和对中国的深厚感情密不可分,“他原本就是一个深爱中国的人”。

托马斯已受邀参加今年9月的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。“因为我的家族与中国的联系,我觉得自己也是中国的一部分。”托马斯说,他愿和中国人民一道,将这段战火中结下的深厚友谊传承下去。他的儿子马克西米利安·拉贝如今正在努力学习中文,希望通过沟通交流,让更多人了解拉贝与中国的故事。

(参与记者:张远、褚怡、夏鹏)

手机版

手机版